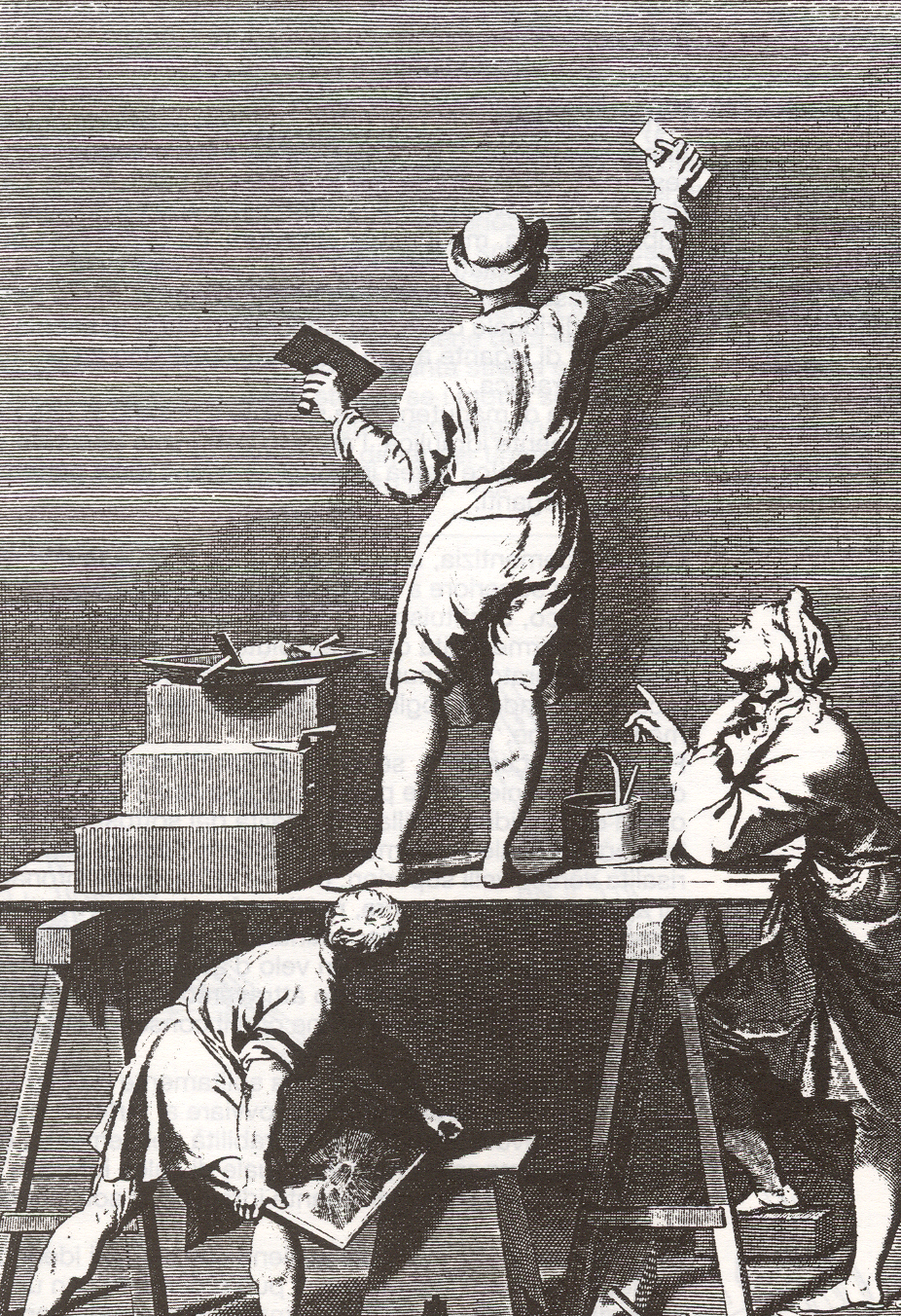

Il degrado degli intonaci storici: cause, conseguenze e strategie di conservazione

Il degrado degli intonaci, specialmente quelli storici, è un fenomeno complesso influenzato dalla interazione di molteplici fattori. Contrariamente a una visione superficiale, spesso banalizzante, gli intonaci storici non sono semplici “superfici di sacrificio” destinate a una ciclica sostituzione, ma costituiscono un patrimonio di informazioni storiche e di cultura materiale e pertanto devono essere conservati, in particolare prevenendo, per quanto possibile, le condizioni di danneggiamento con attività manutentive costanti nel tempo. Essi infatti possono rivelare modificazioni costruttive, cambiamenti nel gusto, nello schema decorativo e nell’impostazione cromatica, costituendo testimonianze della cultura figurativa e tecnologica del passato. La loro conservazione – quando è ancora possibile – è quindi cruciale dal punto di vista culturale, tecnologico ed economico.

Cause principali del degrado degli intonaci

Le interazioni tra supporto e intonaco sono una delle cause più rilevanti. Movimenti differenziali dovuti a comportamenti diversi dei materiali, inadeguata preparazione del supporto ed errori di esecuzione possono compromettere l’integrità dell’intonaco. Se il supporto non è adeguatamente preparato in termini di rugosità, pulizia, consolidamento e bonifica dall’umidità, l’adesione dell’intonaco risulta compromessa.

Gli agenti atmosferici e biologici giocano un ruolo determinante nel degrado. Pioggia, vento, gelo e sbalzi termici, insieme all’azione di biodeteriogeni, accelerano il deterioramento delle superfici intonacate. L’acqua piovana può causare profonde erosioni mentre l’imbibizione delle superfici, che sono sempre molto porose, porta a formazione di sali, aumento della porosità e a volte anche danni, in inverno, dove l’acqua gelando, con aumento di volume, produce ulteriore porosità per disgregazione.

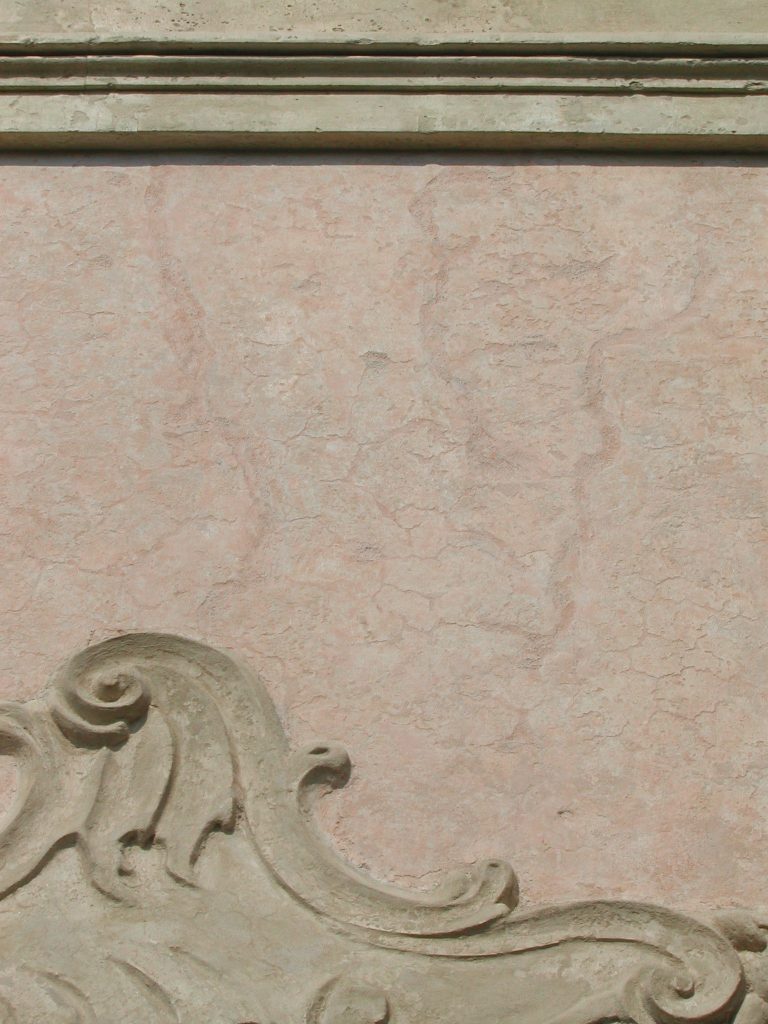

Anche i fattori di stress meccanico, come vibrazioni, assestamenti strutturali e carichi eccessivi, possono provocare fessurazioni e distacchi. Inoltre, interventi impropri, manutenzione carente o utilizzo non consono dell’edificio contribuiscono all’accelerazione del degrado. L’inquinamento atmosferico è un ulteriore elemento critico. L’anidride carbonica danneggia i materiali calcarei, mentre l’anidride solforica, unita ai fenomeni umidi (pioggia, nebbia) favorisce la formazione di gesso, producendo decoesionamenti. Il particellato atmosferico può contribuire alla formazione di croste nere, mentre gli inquinanti catalizzano attacchi acidi in presenza di umidità.

Un’altra causa frequente è l’incompatibilità tra materiali. L’uso di prodotti moderni non idonei, come intonaci cementizi o premiscelati su murature storiche, può generare tensioni, fessurazioni e distacchi a causa dei differenti coefficienti di dilatazione termica. Le pitturazioni polimeriche, se applicate su intonaci storici, compromettono la traspirabilità dei supporti, infragiliscono a causa dei raggi U.V., risultano difficili da rimuovere e compromettono l’adesione delle tinte tradizionali (calce, silicati).

Gli intonaci storici, poi, sono particolarmente vulnerabili a interventi di restauro inadeguati. In particolare, è necessario procedere ad attente valutazioni riguardo alla compatibilità tecnologica in caso di integrazione di lacune e in casi di ripristino degli strati corticali di intonaci storici decoesi, che deve essere eseguita con materiali compatibili dove la regola è che la durezza deve essere decrescente e la permeabilità degli strati deve essere crescente, da quelli più interni rispetto a quelli più esterni. La sostituzione indiscriminata e la incapacità di intervenire con corrette e durevoli procedure di conservazione porta alla perdita del loro valore documentale, cancellando tracce storiche essenziali come patine originali o resti di colorazioni antiche.

Manutenzione e conservazione degli intonaci storici

La pulitura deve essere eseguita con estrema cautela attraverso prove preliminari per individuare i metodi più idonei. Tecniche non controllabili come getti d’acqua ad alta pressione, possono causare danni irreversibili. Il consolidamento, corticale e in profondità, è necessario per favorire la riadesione di intonaci distaccati al supporto murario, utilizzando iniezioni di malte adesive e, per gli interventi corticali, utilizzando prodotti adeguati e ancora una volta compatibili.. In presenza di efflorescenze saline, si possono impiegare impacchi adsorbenti per l’estrazione e la eliminazione dei sali solubili. L’integrazione delle lacune deve avvenire con malte simili a quelle originali per composizione, colore e tessitura superficiale.

Diagnosi e tecniche analitiche

Per valutare le cause e gli effetti del degrado degli intonaci storici, è fondamentale un’analisi approfondita di tipo analitico (chimico-fisica, mineralogico-petrografica). La misurazione dell’umidità è essenziale per valutare fenomeni di risalita capillare, tipici negli edifici storici con fondazioni a diretto contatto con il terreno. Anche la porosità influisce sulla resistenza dei materiali, determinando la loro sensibilità agli agenti atmosferici. L’analisi dei sali solubili permette di individuare le cause del degrado e di adottare misure mirate.

Conclusioni

La comprensione dello stato di conservazione degli intonaci storici richiede dunque un approccio multidisciplinare che consideri le specificità dei materiali, le tecniche costruttive, le cause e le condizioni di degrado. Gli interventi di manutenzione e restauro devono essere pianificati con attenzione per garantire la conservazione di questo prezioso patrimonio, utilizzando tecniche e materiali compatibili con la natura dell’edificio e le caratteristiche tecniche delle superfici. Solo un’analisi approfondita e un approccio consapevole, dal punto di vista culturale e tecnico, possono assicurare la salvaguardia degli intonaci storici nel tempo come preziose e insostituibili testimoniante di cultura materiale.