Lo stato di fatto

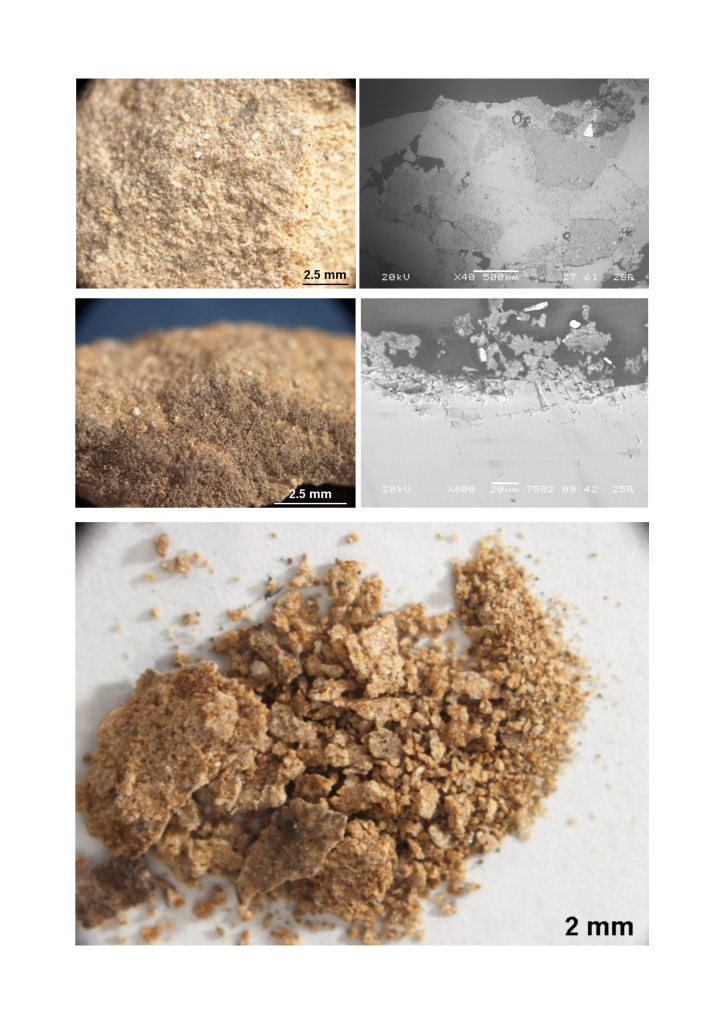

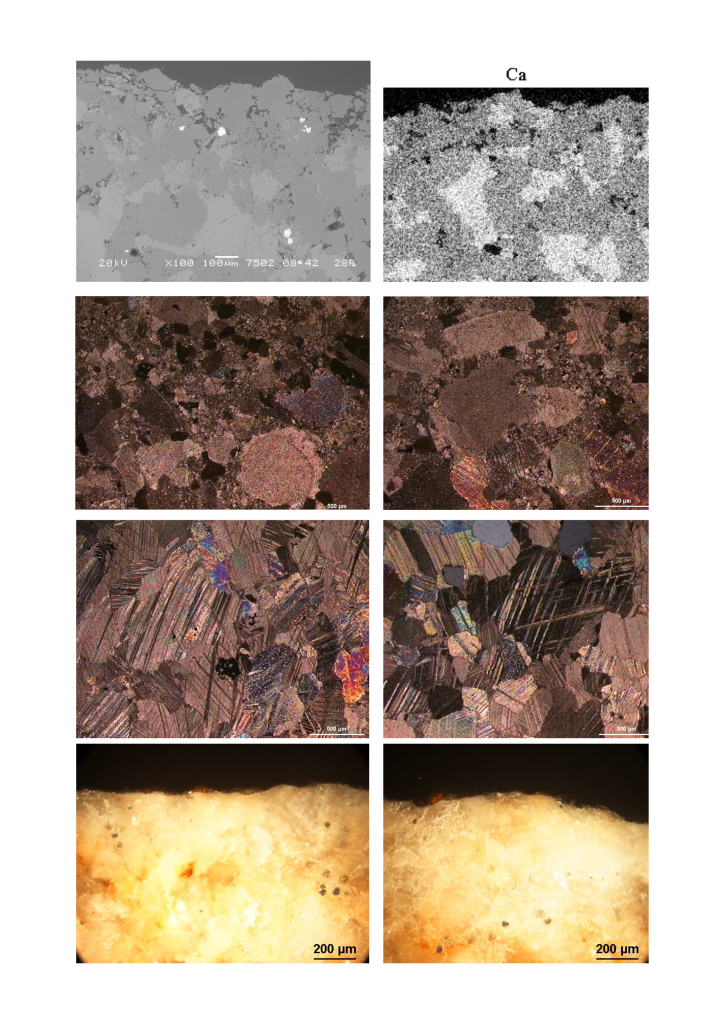

Dal punto di vista conservativo, lo stato delle superfici esterne risultava molto differenziato a seconda dei materiali, della loro lavorazione, della posizione e dell’esposizione agli agenti atmosferici. Le condizioni ambientali, come l’orientamento dell’edificio, l’ombreggiamento, l’esposizione solare e la vicinanza al traffico veicolare, hanno influenzato in maniera significativa il degrado. Le superfici erano ovunque interessate da depositi di particellato atmosferico, croste nere e guano, con maggiore intensità sulla facciata prospettante su via Mercanti, a causa della presenza delle griglie di areazione della sottostante Metropolitana. Il Ceppo mostrava, inoltre, fenomeni di disgregazione diffusa, fratture, erosioni, polverizzazione e lesioni. Le colonne in Pietra di Viggiù erano generalmente in buono stato, mentre le balaustre mostravano segni di esfoliazione e perdita di materiale. Gli intonaci, in particolare quelli del lato in ombra su via Farine, presentavano rigonfiamenti, distacchi, efflorescenze saline e umidità da risalita capillare. Le poche superfici in bronzo, infine, erano interessate da processi corrosivi. Inoltre, i prodotti organici applicati durante precedenti restauri (1985-1990) avevano subito un evidente invecchiamento, che ne aveva compromesso l’efficacia e in alcuni casi aveva peggiorato i fenomeni degradativi.

L’intervento di restauro

L’intervento di restauro è stato improntato ai principi della conservazione, che presuppongono il minimo intervento, la compatibilità tecnologica tra materiali esistenti e materiali di nuovo apporto, la tendenziale reversibilità e la distinguibilità. Le superfici in Ceppo modellato sono state oggetto di trattamenti molto accurati. In fase di pulitura, si è optato per l’uso di impacchi a base di carbonato d’ammonio per convertire il gesso presente in un composto solubile, poi rimosso meccanicamente con grande precisione. Il consolidamento è stato effettuato con di-ammonio-fosfato (DAP), un prodotto inorganico, più compatibile di altri prodotti con il litotipo. Per favorire la penetrazione, il DAP è stato applicato in due fasi, a concentrazione crescente, con l’aggiunta di cloruro di benzalconio (BAC) come biocida. Questo stesso principio è stato adottato anche nella fase di protezione, in cui si è utilizzato ossalato di ammonio, arricchito di BAC per garantirne l’efficacia preventiva contro la proliferazione microbica. Le sigillature e le stuccature sono state eseguite solo dopo queste operazioni, per evitare alterazioni cromatiche.

Per le superfici in Ceppo non modellato, la pulitura ha incluso un lavaggio delicato con acqua deionizzata e spazzolatura, eventualmente integrata con microaerabrasivatura con carbonato di calcio a 100 µ e 1,5 bar di pressione per le croste più resistenti. Le stuccature sono state eseguite con maltine a base di calce idraulica naturale e adesivi acrilici iniettati in profondità. Le superfici in Pietra di Viggiù sono state protette con silossani applicati a spruzzo.

La statua di Sant’Ambrogio in Marmo di Candoglia è stata oggetto di un trattamento molto puntuale: dopo una prima pulitura più generalizzata con impacchi di carbonato di ammonio, si è proceduto puntualmente con la pulitura laser, che consente una rimozione selettiva e precisa delle croste senza danneggiare in alcun modo la superficie. Anche in questo caso, si è provveduto al consolidamento localizzato e alla protezione.

Sulle superfici intonacate, dopo battitura e rimozione delle parti non più recuperabili e la riadesione delle aree distaccate con iniezioni nell’interfaccia tra intonaco e muratura, sono stati eseguiti impacchi adsorbenti per eliminare i sali solubili. Sulle aree affette da risalita capillare, dopo rimozione dell’intonaco, si è applicato un prodotto a base di propilsiliconato di potassio per contenere la formazione di sali, e si è proceduto con la stesura di un nuovo intonaco macroporoso. La coloritura finale è stata realizzata con un prodotto a base di sol di silice, contenente biossido di titanio, capace di neutralizzare gas nocivi grazie alla sua azione fotocatalitica.

Altri interventi hanno riguardato la manutenzione dei serramenti, trattati con una finitura a base di resina alchidica pigmentata con terre naturali, la riparazione delle coperture, l’installazione di una linea vita (per favorire interventi di manutenzione in sicurezza) e un sistema elettrostatico antivolatili.

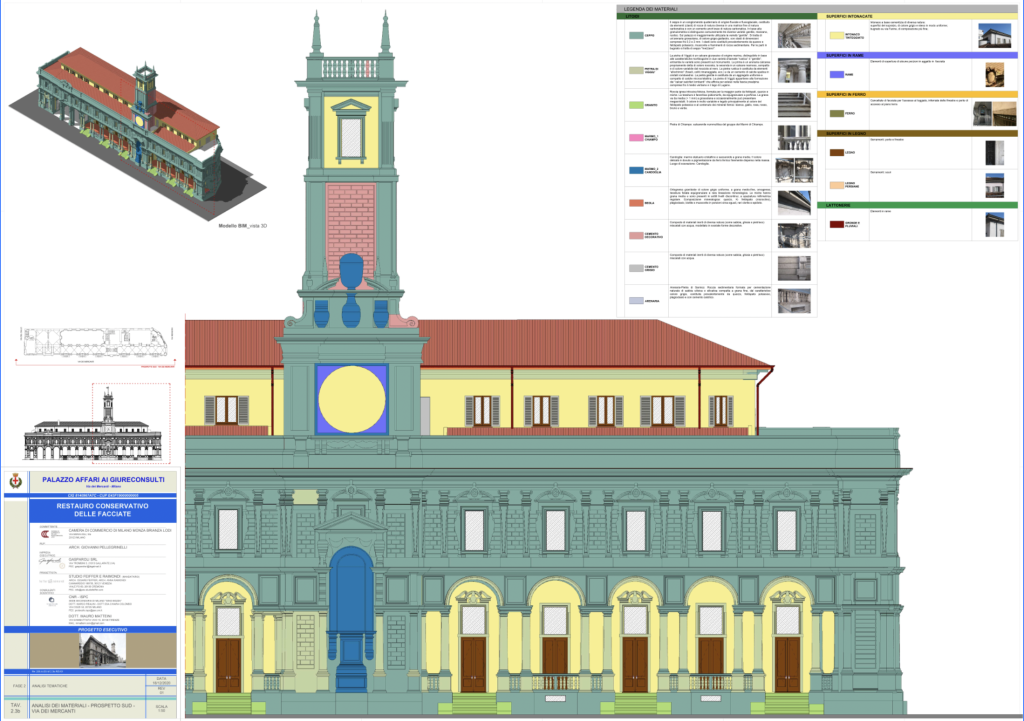

Tra le principali innovazioni metodologiche del progetto, si evidenzia l’uso estensivo del modello BIM per la gestione informativa del progetto e del cantiere, l’impiego di droni e tecniche fotogrammetriche digitali per la produzione di ortofoto, l’adozione di prodotti inorganici (DAP e AmOx) come consolidanti e protettivi, più compatibili dei prodotti più in uso con i materiali lapidei presenti e in relazione al loro stato di degrado. Di rilievo anche l’impiego della tecnologia laser per la pulitura della statua di Sant’Ambrogio e l’uso di pitture fotocatalitiche per la coloritura delle superfici intonacate. Infine, il progetto ha sottolineato l’importanza del criterio di manutenibilità, promuovendo strategie per facilitare la manutenzione futura dell’edificio e rallentare il ripresentarsi dei fenomeni del degrado.